Autorin: Christine Ranseder

Seien wir ehrlich, ArchäologInnen verbringen viel Zeit mit dem Müll anderer Leute. Böse Zungen könnten behaupten, der Mensch hätte schon immer seinen Dreck dort fallen lassen, wo er gerade stand. Wenn nicht geputzt wird, bilden sich mit der Zeit schöne Schichten, die trotz ihres Namens mit Kultur wenig gemeinsam haben. Auch von Gruben, Latrinen, aufgelassenen Brunnen und unliebsam gewordenen Gräben ging eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus, sie doch bitte mit Abfall zu verfüllen. Uns ist das nur recht, lesen wir doch nicht aus dem Kaffeesud, sondern aus dem Erdreich.

In so manchem Krimi schleppen Agenten den Müll der observierten Person von dannen, um sich ihm mit forensischen Methoden zu widmen. Wir rücken den Mistgruben der Geschichte mit Spaten und Schaufel, und dem Gefundenen mit Wasser und Bürste zu Leibe. Dabei müssen wir uns von Anfang an damit abfinden, dass wir nur einen kleinen Ausschnitt der materiellen Güter und Essensreste einstiger BewohnerInnen einer Stadt oder eines Landstrichs erfassen können. Gegenstände aus organischem Material – also Holz, Leder, Textil – bleiben nur unter bestimmten Bedingungen erhalten, z. B. in Feuchtböden oder unter Luftabschluss. Damit kann der Wiener Boden in der Regel nicht dienen. Objekte aus Metall wurden meist eingeschmolzen oder vererbt/verkauft, landeten also eher zufällig im Müll. Auf Prestigeobjekte und Glas wurde offenbar besser aufgepasst, auch ihnen begegnen wir in Grubenverfüllungen nur selten. Keinen Mangel leiden wir an Keramik und Tierknochen, aber auch bei diesen Materialgattungen gibt es ein Best-Case-Szenario und ein Worst-Case-Szenario.

Am liebsten sind uns natürlich Latrinen, in denen – absichtlich oder auch nicht – ganze Gefäße entsorgt wurden. Meist handelt es sich um unbrauchbar gewordenes Küchengeschirr oder den Händen entglittene Nachttöpfe, doch manchmal gelangen auch hochwertigere Objekte wieder ans Licht. Hinzu kommen jede Menge Tierknochen, Fleisch war ja bekanntlich des Wieners liebste Speise. Im besten Fall lassen sich an Nahrungsresten und entsorgtem Hausrat der sozioökonomische Status der Umweltverschmutzer – und vieles mehr – ablesen. Werden Proben des Materials der Verfüllung genommen, können Spezialisten sogar etwas über den Gesundheitszustand der BewohnerInnen eines Haushaltes aussagen – denken Sie an Spulwurmbefall und ähnliches.

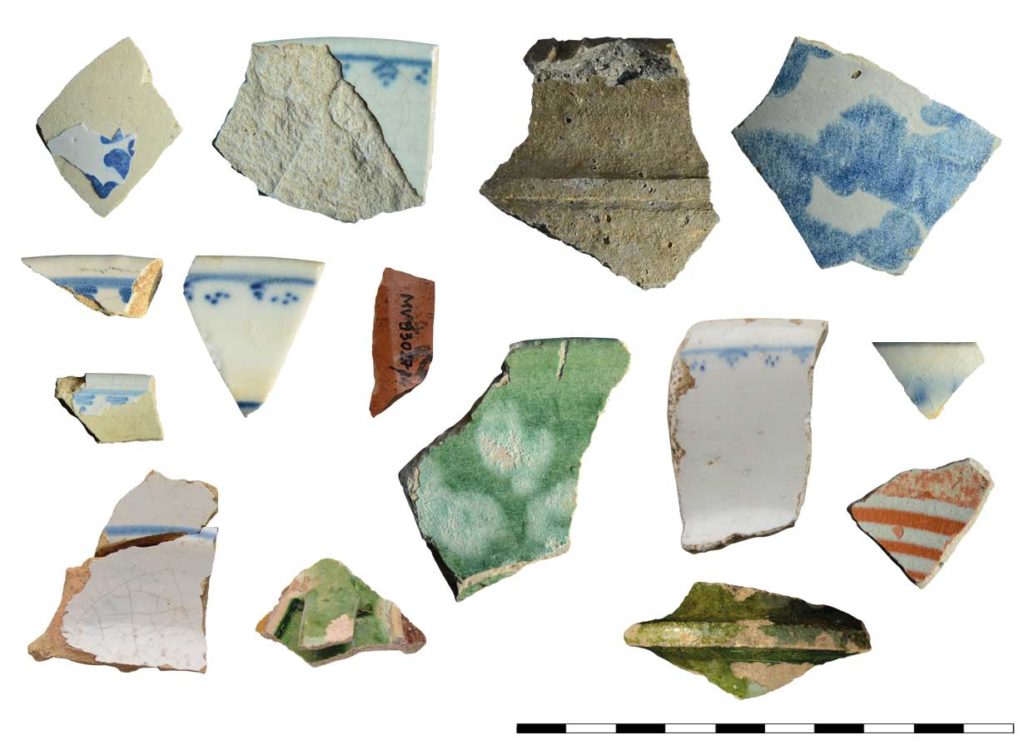

Weit weniger ergiebig sind Funde aus nicht genauer zu definierenden Siedlungsschichten oder gar sogenannte Streufunde, die am Grabungsareal aufgelesen werden. Im Gegensatz zu ihren in Gruben aller Art wohl behüteten Kollegen, haben diese Objekte ein hartes Leben hinter sich. An Keramik spiegelt sich dieses in der geringen Größe der Bruchstücke und deren durch Materialverlagerungen glatt geschabten Kanten. Man sieht den Scherben an, dass sie herumgeschubst, getreten und verlagert wurden. Mit etwas Glück sind in Kulturschichten auch verloren gegangene Knöpfe, Häkchen, Münzen und was unachtsame Menschen sonst noch fallen ließen, zu finden. Kurzum, man sieht sich mit einem wenig aussagekräftigen Sammelsurium konfrontiert.

Angesichts des heutzutage anfallenden Mülls beneide ich künftige ArchäologInnen nicht. Vielleicht werden sie für das 20. und 21. Jahrhundert ja den Begriff des Plastikzeitalters prägen …