Datum: 14.11.2016 | Autor: Sylvia Sakl-Oberthaler, Christine Ranseder

Herstellung

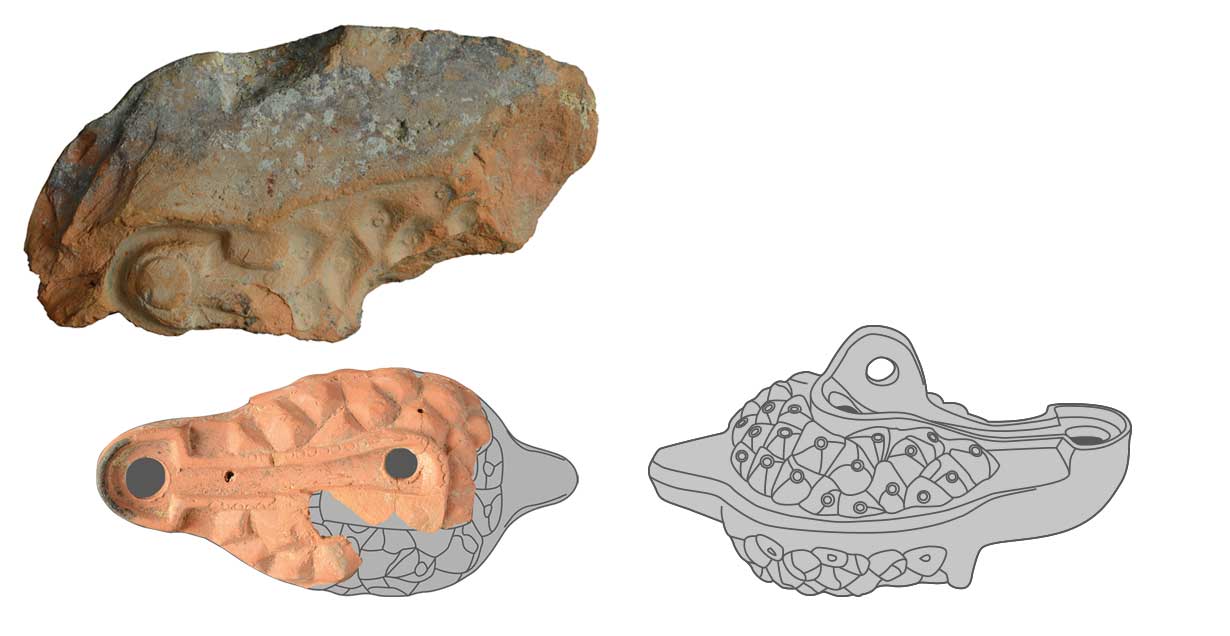

Tonlampen wurden auf der Töpferscheibe gedreht oder in zweiteiligen Formen gepresst. Aus solchen Formen konnte man in kurzer Zeit zahlreiche gleichartige Lampen herstellen.

Zunächst wurde das Urmodell für die Lampenserie, die Patrize, auf der Töpferscheibe gedreht. Von dieser Patrize wurde dann die Lampenform (Matrize) mit Ton oder Gips abgeformt. In die fertige Matrize presste der Töpfer dünn ausgewalzte Tonscheiben. Dann wurden die Teile der Form aufeinander gepresst. Nach dem Trocknen öffnete man die Form und erhielt so eine vollständige Lampe, die vor dem Brennen noch geglättet sowie mit Docht- und Ölloch ausgestattet wurde. Nachdem man die Lampen in Tonschlicker getaucht und nochmals getrocknet hatte, stapelte man sie in einem Brennofen. Der Brand erfolgte bei ca. 900˚C.

Bedienung

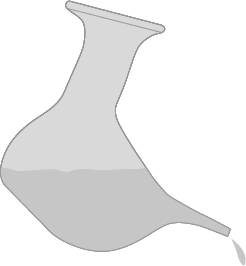

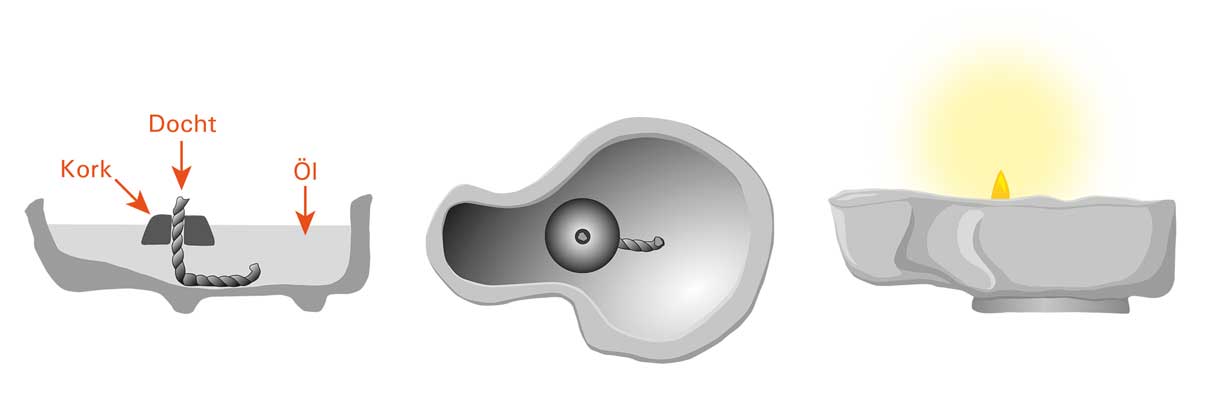

Eine Öllampe musste regelmäßig gewartet werden: Man zog den Docht mit einer Pinzette oder Nadel heraus, sobald er rußte. Zum Nachfüllen gab es spezielle Lampenfüller aus Ton oder Glas.

Brennmaterial und Dochte

Als Brennstoff diente in den nördlichen Provinzen preiswerter Tiertalg oder Leinöl. Olivenöl produzierte am wenigsten Ruß, war aber kostspielig, weil es importiert werden musste. Auch Bienenwachs für Kerzen stand zur Verfügung.

Dochte bestanden aus Pflanzenfasern, zum Beispiel Leinen, Hanf oder Bast. Rohmaterial, Länge und Dicke des Dochtes beeinflussen Helligkeit und Rußentwicklung der Flamme. Man verwendete flache Dochte aus Stoffstücken und Runddochte aus gedrehten Pflanzenfasern. Die Machart des Dochtes hat jedoch nur wenig Einfluss auf die Helligkeit der Flamme. Baumwolldochte brennen besonders hell, verbrauchen aber viel Öl. Baumwolle wächst außerdem nur im Süden Europas!

Energieverbrauch

Eine 5 cm hohe Flamme aus einem 0,5 cm starken, 1,5 cm langen Docht verbrennt 20 g Öl in der Stunde. Das entspricht einem Energieverbrauch von mehr als 200 Watt.