Autorin: Christine Ranseder

Ich kann Ihnen versichern, dass wir nicht über unsere Verhältnisse leben, auch Hochstapeln liegt uns fern! Wir sind, wie immer, ganz bescheiden und begnügen uns mit Schuhresten, wenn andernorts vollständig erhaltene Schuhe gefunden werden. Mehr gibt der Wiener Boden aber leider nicht her. Immerhin ist genug übrig geblieben, um zumindest mit einiger Treffsicherheit die Art des Schuhwerks zu bestimmen: Es dürfte sich einst um einen Kuhmaulschuh gehandelt haben.

In diesem Erhaltungszustand fällt es allerdings schwer, eine Ähnlichkeit mit einem Kuhschnäuzchen zu sehen. Der Kuhmaulschuh ist die ausgeprägte Form des flachen Schuhs mit breiter, runder oder leicht eckiger Spitze, meist mit Riemenverschluss über dem Rist, der ab ca. 1480 den Schnabelschuhen als modische Fußbekleidung den Rang abzulaufen begann. Zunächst das typische Schuhwerk der Landsknechte wurde dieser Schuhtyp von Adel und Patriziat übernommen, in der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts verfeinert und um 1530 zum Höhepunkt seiner Entwicklung geführt. Danach ist mit dem Abklingen des modischen Einflusses der Landsknechte und der Übernahme der spanischen Mode in der Oberschicht eine Rückkehr zu den der Fußform folgenden Schuhformen zu beobachten.

Unser Schuhrest ist das beste Stück eines kleinen Ensembles von Lederfragmenten, die alle von Schuhen stammen. Es konnte aus der Verfüllung des ehemaligen mittelalterlichen Stadtgrabens, über dem die Elendbastion errichtet wurde, geborgen werden. Als Datierungsrahmen kann für den Fund der Zeitraum vom Ende des 15. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts angegeben werden.

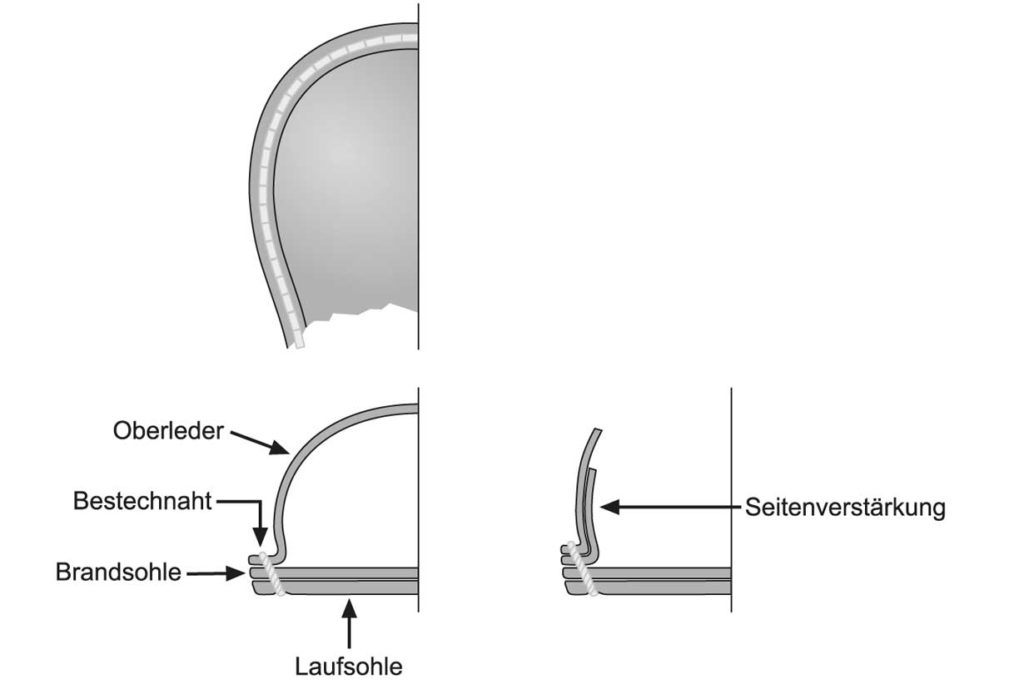

Aber sehen wir uns das Fragment genauer an. Es handelt sich um eine breite, mit einer sanften Rundung versehene Schuhspitze, die mit einer inneren Vorderkappe versehen war. Diese scheint lediglich seitlich in die Bestechnaht integriert gewesen zu sein. An der äußersten Schuhspitze war die innere Vorderkappe offensichtlich nur eingeschlagen, zumindest sind hier keine Stichlöcher mehr auszumachen. Die Lage der beiden Lederteile zueinander erweckt den Anschein, als hätte sich eine Zehe durch die Schuhspitze gebohrt und dabei das Leder der inneren Vorderkappe nach vorne geschoben, so dass dieses aus dem Loch im Vorderblatt herausragt. Anders als bei wendegenähten Schuhen, bei denen der untere Rand mit der Bestechnaht stets nach innen umgeschlagen ist, weist der untere Rand mit der Bestechnaht nach außen. Dies kann als Hinweis auf die am Ende des 15. Jahrhunderts aufkommende, von außen durchgenähte Machart (engl. stitch down) gedeutet werden. Bei dieser Nähweise werden Oberleder, Sohle und Futter von einer Bestechnaht erfasst, die von oben sichtbar an der Außenkante des Schuhs verläuft. Ein Sohlen-/Randstreifen (engl. rand) oder Rahmen (engl. welt) fehlt bei dieser Konstruktion.

Abfall eines Flickschusters?

Der kleine Fundkomplex aus der Grabung Wipplingerstraße 33, Wien 1, erweckt in seiner Gesamtheit den Eindruck, als wären mehrere abgetragene Schuhe zerlegt und unbrauchbare Teile als Abfall weggeworfen worden. Möglicherweise hatte es ein Altmacher/Flickschuster auf Sohlen und größere Lederstücke zur Wiederverwertung abgesehen. Das Oberleder dürfte, den gerissenen Kanten nach zu urteilen, recht unsanft abgetrennt worden sein. Die Schuhspitze, durch die sich eine Zehe gebohrt hatte, sowie die niederen – zum Teil sogar beschädigten – Seitenteile ließen sich kaum recyceln, da sie nicht viel Material hergaben, und wurden daher entsorgt.

Dass abgetragenes und geflicktes Schuhwerk in Spätmittelalter und früher Neuzeit fallweise noch als Rohstoffquelle für Ausbesserungen herangezogen wurde, ist sowohl archäologisch als auch durch Bildquellen belegt. Letztere lassen darüber hinaus erahnen, wie das Arbeitsumfeld der Altmacher/Flickschuster, die das aus gebrauchten Schuhen gewonnene Altleder verarbeiteten, aussah.

Im Wien des Spätmittelalters und der beginnenden frühen Neuzeit waren die Refler für das Flicken von Schuhen sowie den Handel mit gebrauchter und neuer, von den Schustern angekaufter, Fußbekleidung zuständig. Ob sich an den Orten, welche die Bezeichnung „Refel“ in ihrem Namen tragen, tatsächlich Werk- und Verkaufsstätten der Refler befunden haben, bleibt – unter anderem mangels korrelierender archäologischer Nachweise – beim derzeitigen Forschungsstand offen.