Autorin: Christine Ranseder

Ich weiß, fingernagelgroße Scherben sind kein Publikumsrenner. Ich möchte Ihnen dieses Exemplar dennoch nicht vorenthalten, reiht es sich doch nahtlos in den Reigen der Keramikfunde, die vorgeben etwas Besseres zu sein, als sie tatsächlich sind. Die anderen Kandidaten blieben allerdings ob ihrer Unscheinbarkeit ohne Foto.

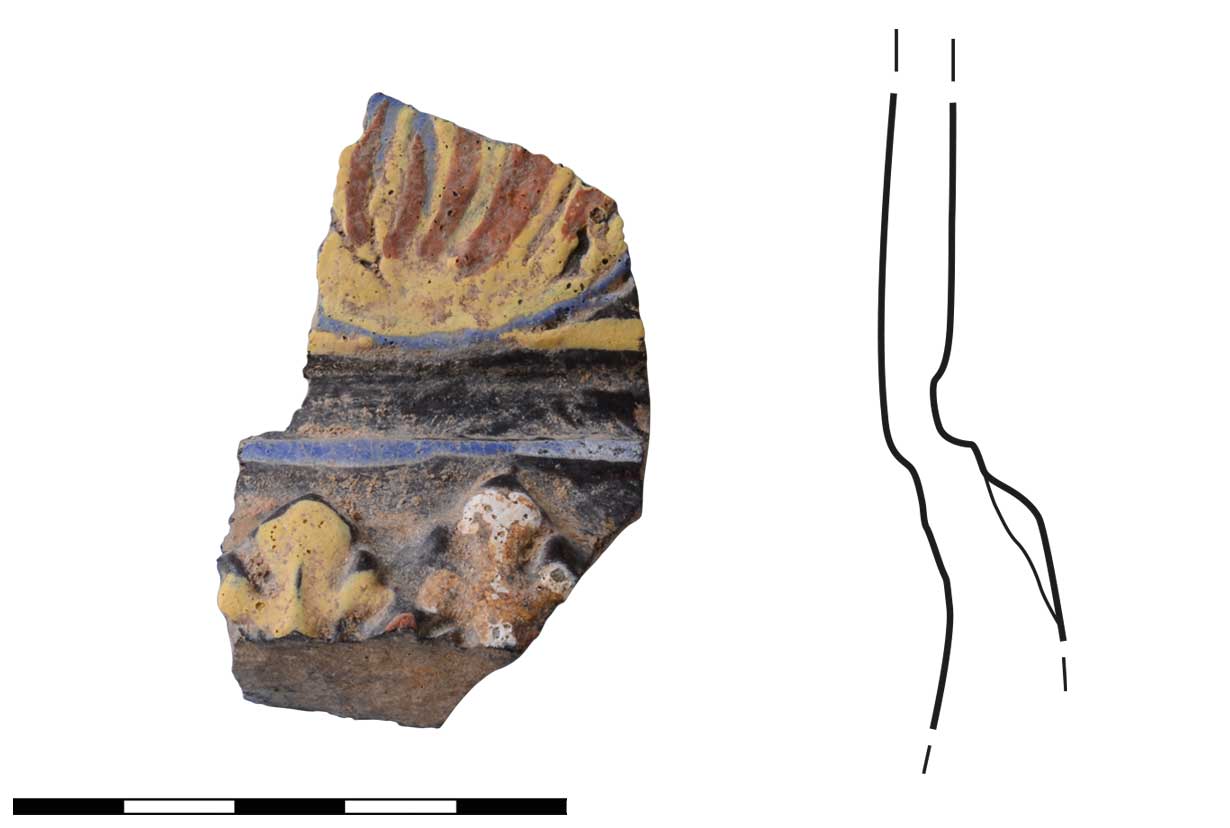

Bei unserem Mini-Bruchstück handelt es sich um bunt bemalte Irdenware. Auffällig ist der modelgepresste und auf den Gefäßkörper applizierte Fries aus Akanthusblättern. Er verrät, dass das Gefäß aus schlichter Keramik das Aussehen von Krügen/Humpen aus Steinzeug imitiert, wie sie im 17. Jahrhundert in Dippoldiswalde, Sachsen, produziert wurden. Nun stellten die dort ansässigen Töpfer nicht nur Steinzeug, sondern auch „gewöhnliche“ Keramik her. Für die Verzierung der beiden Warenarten wurden offenbar dieselben Model verwendet.

Eine Schwalbe macht ja bekanntlich keinen Sommer, zu denken geben derartige Funde dennoch. Vor allem in Anbetracht der Gesamtsicht der neuzeitlichen Keramik, die in den letzten Jahren durch die Hände meiner Kollegin I. Gaisbauer und meiner Wenigkeit gingen. In einer Stadt, die – auch rückblickend für vergangene Jahrhunderte – gerne als der Nabel der Welt mit konkurrenzloser Lebensqualität gehypt wird, ist es doch erstaunlich, dass sich in den materiellen Hinterlassenschaften der Durchschnittsbevölkerung, die Archäologen so zu Gesicht bekommen, wenig qualitätsvolles findet. Wir jubeln ja schon, wenn Krümel, wie der hier vorgestellte, im Fundmaterial auftauchen. Fast scheint es, als wären derartige Importstücke von Personen, die in den Wiener Raum einwanderten, als persönliches Übersiedlungsgut mitgebracht worden. Auf unser Bruchstück könnte dies durchaus zutreffen, wurde es doch in Hernals (Wien 17) gefunden, dass im 17. Jahrhundert vermehrten Zuzug erfuhr.

Man sollte dennoch meinen, dass sich in Lauf der Zeit gelegentlich auch größere Mengen hochwertiger Importe, wie Steinzeug oder chinesisches Porzellan, in die Haushalte Wiener Bürger – und damit auch in ihren Abfall – verirrt hätten. Mag sein, dass dem so war. Mit Ausnahme eines am Michaelerplatz gefundenen, für Wiener Verhältnisse sehr hochqualitativen Keramikensembles, ist die archäologische Ausbeute jedoch äußerst gering. Mit der gerne beschworenen günstigen Lage Wiens an wichtigen Handelswegen war es offenbar nicht weit her. Vielleicht ließ aber auch die Kaufkraft der ansässigen Bevölkerung zu wünschen übrig und man begnügte sich – selten, aber doch – mit billigeren Imitaten. Die daraus abzuleitende, reichlich pessimistische Arbeitshypothese würde alsdann lauten: Jenen, die es sich nicht richten konnten, ging es in Wien offenbar zu keiner Zeit gut.