Autorin: Ingeborg Gaisbauer

Die Wiener lieben das Makabre! So gefunden in demselben Kramladen an Klischees, wo unsere Ernährung über Schnitzel und Apfelstrudel definiert und die Überzeugung transportiert wird, dass wir uns hier alle im ¾ Takt vorwärtsbewegen. Paris hat die berühmteren Katakomben, in London tummeln sich früher die Serientäter, aber wir Wiener sind ja ach so gefällig düster. Dass sich zumindest die dunklen Jahrhunderte in Wien tatsächlich mehr über Bestattungen als Siedlungsreste definieren, ist allerdings weder dem Liebäugeln mit der großen Finsternis geschuldet, noch der Nachlässigkeit der Archäologie, sondern in erster Linie der Tücke des Objekts. Die Frage die sich hier aber folglich drängend stellt: Wie schreibt man Geschichte mit lauter Skeletten?

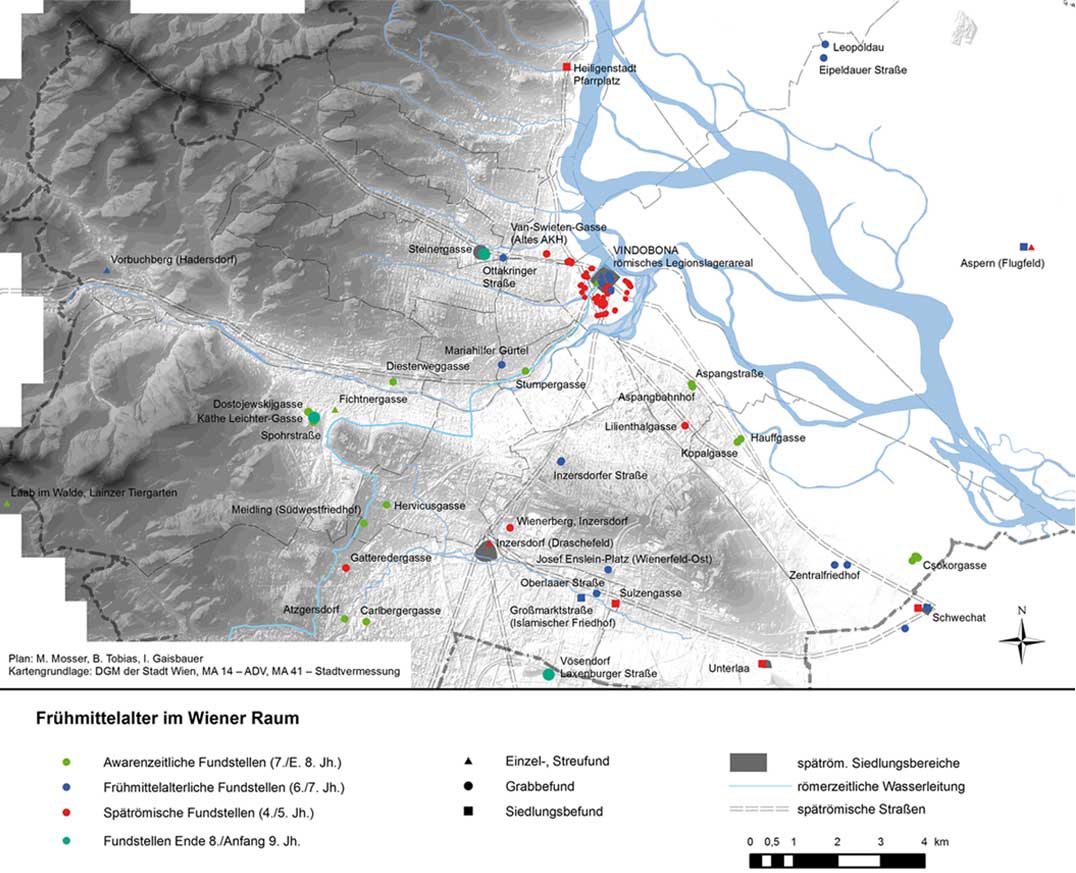

Tatsächlich ist es ausgesprochen schwierig im verbauten Gebiet die doch sehr flüchtigen Spuren, die die holzdominierten Siedlungen zwischen dem 6. und dem 11. Jahrhundert hinterlassen haben könnten, aufzuspüren. Gräber sind zumeist die deutlicheren Anzeichen menschlicher Präsenz. Damit wir uns richtig verstehen: Je kleiner das Areal, das man konzentriert betrachtet – z. B. weil es später historische Bedeutung gewinnt – und je intensiver die Bautätigkeit, umso besser die Chancen fündig zu werden. So ist z. B. der heutige 1. Bezirk schon durch die beachtliche Konzentration auf die römische Geschichte archäologisch immer im Fokus gewesen. Muss man sich auf den wenig konstanten Helfer Zufall ohne weitere Informationen, allerdings auf einem viel größeren und archäologisch weniger erschlossenen Gebiet verlassen, wird es unangenehm. Leider bringen einen hier auch die bekannten Positionen von Gräberfeldern nicht viel weiter. Die Lage einer Siedlung zum Bestattungsort ist nicht wirklich regelhaft festgelegt, man kann bestenfalls Tendenzen herausfiltern, und die müssen dann auch noch freundlicherweise mit dem Baugeschehen im heutigen Wien zu vereinbaren sein.

Bleiben wir also erst einmal bei den Skeletten. Hier gibt es ganz grundsätzlich zwei Möglichkeiten: „regelkonforme“ Bestattung und „Sonderbestattung“. Mangels elaboriert formulierter „Beipackzettel“, die uns darüber informieren, wie sich der durchschnittliche Langobarde, Aware, Slawe usw. in vorchristlichem Zusammenhang seine Bestattung so vorgestellt hat, wird Normalität über die Häufigkeit des Auftretens definiert. Ein Mehrheitsentscheid sozusagen. Ein solches „normales“ awarisches Gräberfeld hat die Stadtarchäologie z. B. in der Csokorgasse im 11. Bezirk ausgegraben. Auch die rund 500 awarischen Gräber aus Mödling „Goldene Stiege“ geben einen gewissen Überblick über den „Durchschnitt“.

Aber der Reihe nach. Nach dem Abzug der Römer sind es im 6. Jahrhundert zuerst einmal die Langobarden, die dieses Gebiet beanspruchen. Ein Gräberfeld aus dieser Zeit wurde am Mariahilfer Gürtel ausgegraben. Ganz offenbar beginnt mit den Langobarden auch eine Tradition, die sich halten wird!

Was die Toten anbelangt, oder genauer gesagt die Angewohnheit selbige in römischen Ruinen abzuladen – pardon: zu bestatten – herrscht quer durch die Jahrhunderte und Kulturen ein ähnlicher Ansatz. Und da sag noch einmal jemand, dass sich die Anhänger verschiedener imaginärer Regel-Donatoren nicht auf irgendetwas einigen können!

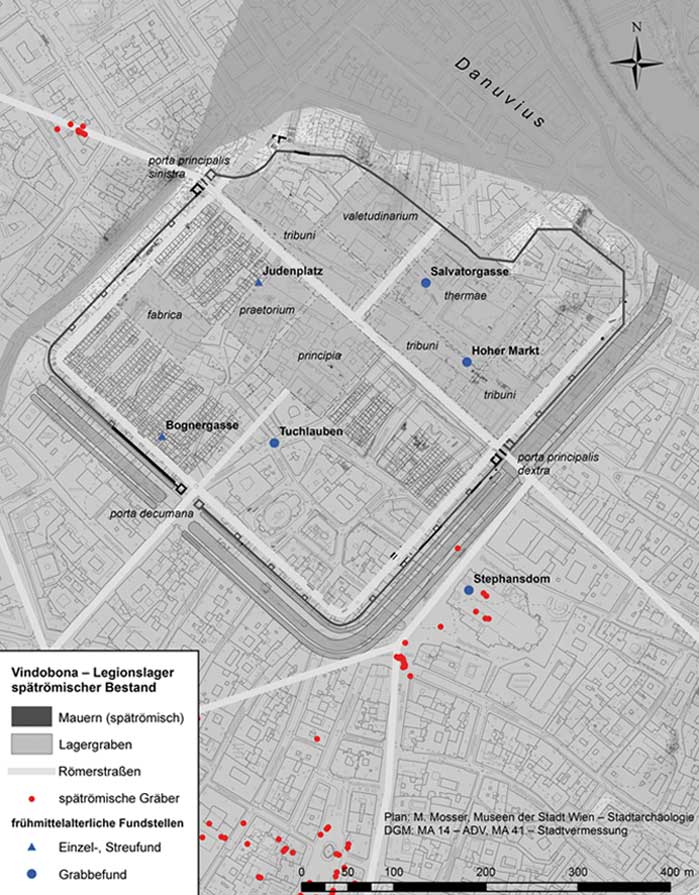

Die Langobarden (möglicherweise waren es auch zeitgleiche Heruler) waren offenbar die ersten, die sich den gerade erst moderat bröselnden römischen Überresten zwecks Bestattung statt Herbergssuche zuwandten. Zielsicher bestatten sie ihre Toten in den Resten des Lagerspitals. Welch ein passender Ort, bedenkt man wie viele Patienten die antiken Ärzte dort vermutlich in die Urne bzw. den Sarkophag gebracht haben.

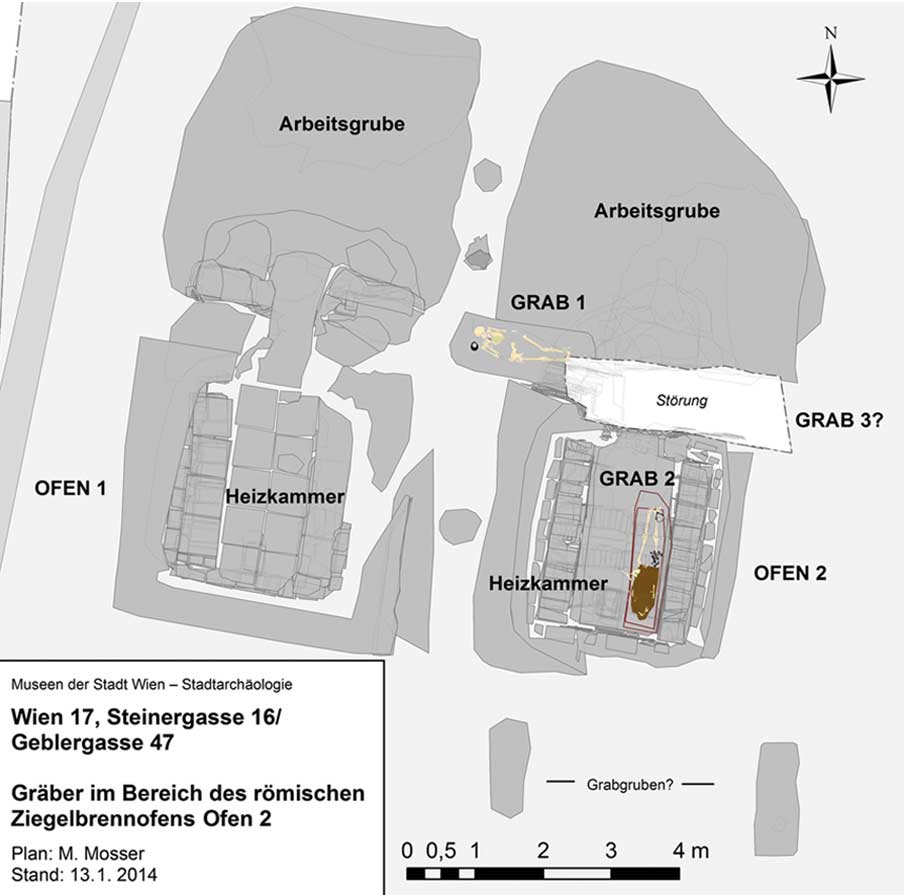

Einer ähnlichen Vorgehensweise befleißigen sich auch die nächsten prominenteren Machthaber. In awarischer Zeit sind es einmal die römischen Ziegelöfen in Hernals, die für zwei eher ungewöhnliche Bestattungen herhalten müssen.

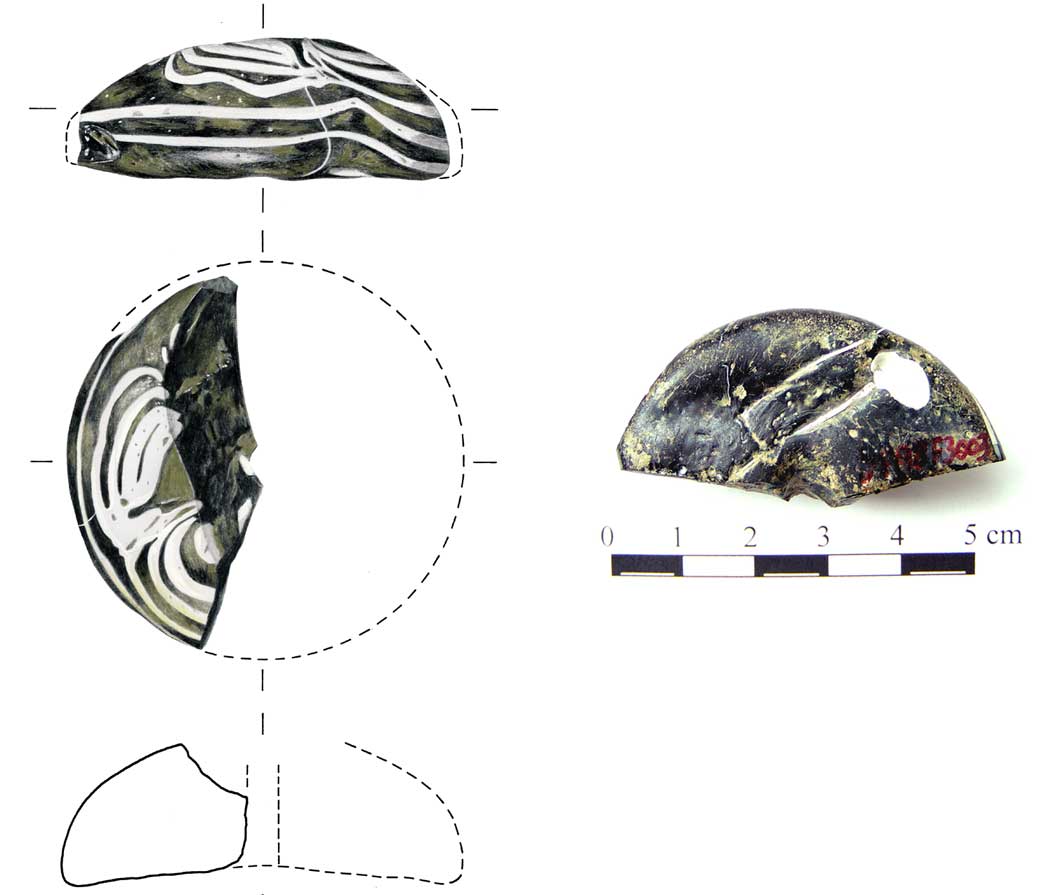

Ich fasse zusammen: es gibt also reguläre und etwas aus der Art geschlagene Bestattungen im Wiener Raum. Letztere finden sich durchaus auch dort, wo Wien im eigentlich mittelalterlichen Sinne in Folge zu lokalisieren sein würde. Ein wirkliches Muster lässt sich aus diesem Verhalten allerdings nicht ablesen. Weitere Hilfsmittel sind rar und beschränken sich im wahrsten Sinn des Wortes auf verlorene Einzelstücke. Eines der frühsten Artefakte, das man nur unter dem Motto „memento detrimenti“ betrachten kann, ist eine große Glasperle aus dem 6. Jahrhundert. Dieses schmückende Beiwerk wurde am heutigen Judenplatz verloren. Eine ähnliche Geschichte lässt sich über eine spätawarische Metallscheibe – vermutlich Teil eines Pferdegeschirrs – sagen. Solche Stücke berichten uns von der vermutlich sehr temporären Präsenz ihrer Besitzer in den Überresten des Legionslagers. Fürs sesshaft werden hierorts hat es wohl nicht gereicht.

Wie schreibt man also Geschichte mit Skeletten? Zwischen dem 6. und dem 9. Jahrhundert lebte man irgendwo im modernen Großraum Wien. Nicht im ehemaligen Legionslager, auch nicht nahe dran. Man bestattete mehrheitskonform, oder ließ sich aus unbekannten Gründen auf etwas eigene Bestattungszustände ein. Im letzteren Fall bediente man sich gerne römischer Überreste – warum wissen wir nicht. Tor zur Unterwelt oder einfach ein bequemer Entsorgungsort auf der Durchreise? Alles ist hier möglich. Die Funde sind spärlich, auch die bekannten Gräber strotzen nicht gerade vor Reichtümern. Siedlungsspuren haben wir gar keine. Etwas dürftig, nicht wahr?

Damit stellt sich langsam die drängende Frage: Wann wird es ernst mit einem Anfang Wiens, der seinen Namen auch verdient, selbst wenn er ihm keine Ehre macht? Mehr über das Tauziehen um den Siedlungsanfang im nächsten Teil unsere Mittelalterübersicht.